西都市歴史民俗資料館について

当館の概要

西都市歴史民俗資料館は、西都市の文化財を収蔵し、公開する施設として平成5年に開館しました。資料館の外観は「蔵」のイメージで設計されています。当館では、市内各所の発掘調査による出土品や、市民の方あるいは市内の寺社より寄贈・寄託された仏像等の伝世品、農林業で使用した道具、生活雑貨・狩猟用具など、西都市の歴史を今に伝える貴重な文化財を展示しています。また、神楽や臼太鼓踊などの民俗芸能で使用する道具や奉納の様子の記録映像も視聴できます。

入館料は無料となっておりますので、是非お気軽にご来館ください。

展示コーナーの案内

エントランス

本館エントランスでは、西都原古墳群170号墳から出土した「子持家形埴輪」の模刻品や、西都市内における遺跡分布のジオラマをご覧いただけます。

歴史展示室(1F東側)

歴史展示室北側

歴史展示室東側

歴史展示室北側では、国指定史跡「日向国府跡」、「日向国分寺跡」より出土した土器類や瓦などを中心に展示しています。また、江戸時代に当地を訪れ、国分寺の住職を担った僧侶である木喰上人が残した仏像や自刻像、版木などの展示も行っています。

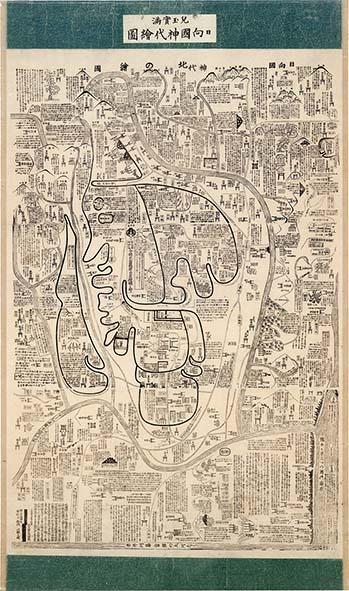

同じく江戸時代の資料では、妻北地区で整備されている「記紀の道」の出典である『日向国神代絵図』も展示しています。この絵図は、当時の西都において郷土史研究を志した児玉實満により作成されました。

『日向国神代絵図』

歴史展示室南側では、国指定史跡「都於郡城跡」を中心とした展示を行っています。当史跡の発掘調査によって出土した土器や陶磁器、都於郡城を本拠地として宮崎県内一円を支配した伊東氏の勢力範囲図、都於郡城の復元模型・復元想定図などにより構成されています。

歴史展示室南側

都於郡城跡・陶磁器類

考古展示室(2F西側)

考古展示室中央

当展示室は、西都市内の発掘調査で出土した縄文~古墳時代の土器・石器等の出土品で構成しております。

展示室南側では、縄文~弥生時代の土器・石器類をご覧いただけます。また、西都原台地上の遺跡から出土した集石遺構(西都原遺跡)や住居跡出土土器類(新立遺跡)も展示しております。

展示室北側では、茶臼原地区・三納地区にそれぞれ所在する国指定史跡「茶臼原古墳群」1号墳および「松本塚古墳」、三財地区に所在する元地原(もとちばる)地下式横穴墓・北水戸(きたみと)地下式横穴墓、穂北地区に所在する千畑(ちばたけ)横穴墓群より出土した副葬品等の遺物をご覧いただけます。

考古展示室北側

茶臼原地区に所在する茶臼原古墳群1号墳、通称「児屋根塚(こやねづか)古墳」は、墳長108mの前方後円墳であり、茶臼原古墳群の中で最大の古墳です。

児屋根塚古墳の後円部には、太平洋戦争中に旧陸軍が対空高射砲を設置しており、それが撤去された後に長さ1.8m、幅1.2m、深さ4.3mの竪穴が残されていました。古墳の墳丘上に陥没坑があると危険なので、事故防止のために昭和60(1985)年に西都市教育委員会が確認調査を行い、埋め戻しました。展示品はその際に出土したものです。

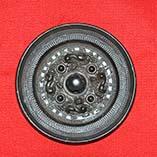

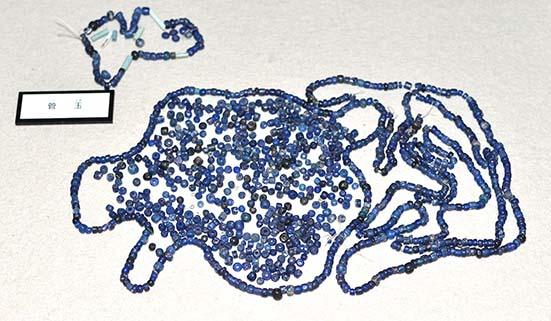

中国からもたらされたと考えられる四獣鏡(しじゅうきょう)、多くのガラス玉などの装身具、南九州と近畿地方に分布が集中することが知られる剣で、形状が蛇の進行するようにうねり曲がっていることから「蛇行剣(だこうけん)」と呼ばれるものがあります。

当時の首長墓の副葬品としては貴重な資料です。

児屋根塚古墳・四獣鏡

児屋根塚古墳・蛇行剣(上)

同・装身具類

三納地区に所在する国指定史跡「松本塚古墳」とその周辺の松本古墳群では、円筒埴輪や須恵器、古墳の周溝よりスコップ型の土掘り具(木製鋤(すき))などが出土しました。当時の木製品の発見例は大変珍しく、古墳の築造に使用されたものと考えられます。

松本古墳群・須恵器

同・埴輪

松本古墳群第3号墳・木製鋤

三財地区では、国指定史跡「常心塚古墳」や県指定史跡「下三財古墳群」など古墳時代を通じて多くの古墳が造られますが、その古墳群の周辺などより、「地下式横穴墓」という南九州地域独特のお墓が発見されることがあります。地下式横穴墓は、地下に空洞が維持された状態で発見されるため、遺存状況が良好な鉄製品や人骨が発見されます。こうした資料は、当時の文化や技術、人そのものを理解する上で重要です。このような鉄製品に加えて、遺体とともに副葬された装飾品類も展示しております。

三財地区地下式横穴墓 模型

北水戸地下式横穴墓・銀象嵌鍔

北水戸地下式横穴墓・銀象嵌鍔

三財地区地下式横穴墓・鉄鏃類

三財地区地下式横穴墓・装身具

穂北地区に所在する千畑横穴墓群や囲(かこい)横穴墓からは多くの副葬品が出土しており、7世紀前半頃にあたる土器類や武器・鏡・馬具などの金属製品、玉類などの装身具といった資料を展示しています。

千畑横穴墓群7号墓・方格規矩鏡

千畑横穴墓群7号墓・方格規矩鏡

同・金銅装圭頭大刀柄頭

民俗展示室(2F東側)

民俗展示室北側

民俗展示室南側

この展示室北側では、国指定重要民俗文化財「東米良狩猟用具」を観覧いただけます。東米良地区で使用された火縄銃や狩りの装束、お守りなどの山地の信仰を示す道具が良好な状態で保存され、展示されています。また、昔の林業で使用した「木挽き鋸(こびきのこ)」や「ツク」とよばれる竹製の木登り道具など、山間部の文化の特徴を示す道具類も充実しています。

国指定重要有形民俗文化財「東米良狩猟用具」

国指定重要有形民俗文化財「東米良狩猟用具」

当展示室ではその他に、市内各地域に伝承されている神楽・臼太鼓踊り等の民俗芸能についての展示がご覧いただけます。

また、かつての西都市の人々が利用していた稲作関係の民具、市内に伝わる近代以降の佐土原人形や生活用具など、当時の生活をしのばせる展示となっております。

民俗展示室・民具

民俗展示室・民具 生活雑貨類

生活雑貨類

開催中の企画展について

当館の企画展につきましては、こちらから確認いただけます。(ただし、企画展開催前および開催時期のみ閲覧可能。)

ご利用案内

【基本情報】

| 【住所】 |

〒881-0033 |

|---|---|

| 【開館時間】 | 午前9時 から 午後5時 まで ※入館は午後4時30分 まで |

| 【休館日】 |

月曜日 |

| 【入館料】 | 無料 |

| 【同時入館人数】 | 大人20人、子ども30人程度 ※1 |

| 【学習スペース】 | 10人程度 |

| 【館内の撮影】 | 原則禁止 ※2 |

| 【電話番号】 | 0983-43-0846 |

| 【Eメール】 | [email protected] |

※1:団体利用の場合は事前にご連絡が必要となります。

なお、当館の入館可能人数を超える利用の場合、時間調整等が必要になります。

※2:研究目的や書籍掲載の場合、申請により撮影等は可能です。

【展示案内・解説】

当館の展示案内・解説につきまして、西都市文化財職員が行います。学校の遠足や授業だけではなく、観光や郷土学習等でもお気軽にご利用ください。

なお、案内・解説には事前の申請が必要のため、上記の電話番号・メールアドレスにご連絡ください。また、団体利用の際、入館可能人数を超える場合は調整が必要となりますので、お申し出ください。

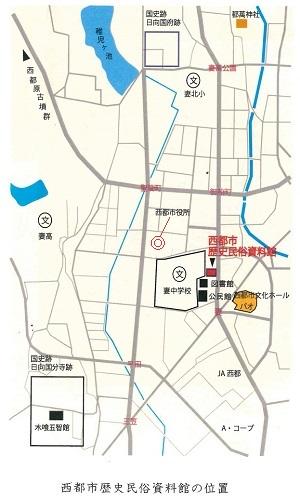

【アクセス】

○交通手段

徒歩:(市役所より)4~5分

バス:最寄りバス停「中央公民館前」

(宮崎交通および三和交通)

車:西都ICより8分

○Google map

このページに関するお問い合わせ

| 担当部署 | 社会教育課 |

|---|---|

| 電話 | (社会教育係)0983-32-1180 (文化財係)0983-35-3009 (公民館)0983-43-3479 (図書館)0983-43-0584 (歴史民俗資料館)0983-43-0846 (市民会館)0983-43-5048 |

| FAX | (社会教育係・文化財係)0983-43-2067(公民館)0983-43-0399(図書館)0983-41-1113(歴史民俗資料館)0983-43-0818 |

| お問い合わせ | 社会教育課へのお問い合わせ |