【令和8年度の入園】利用者負担額(保育料)について

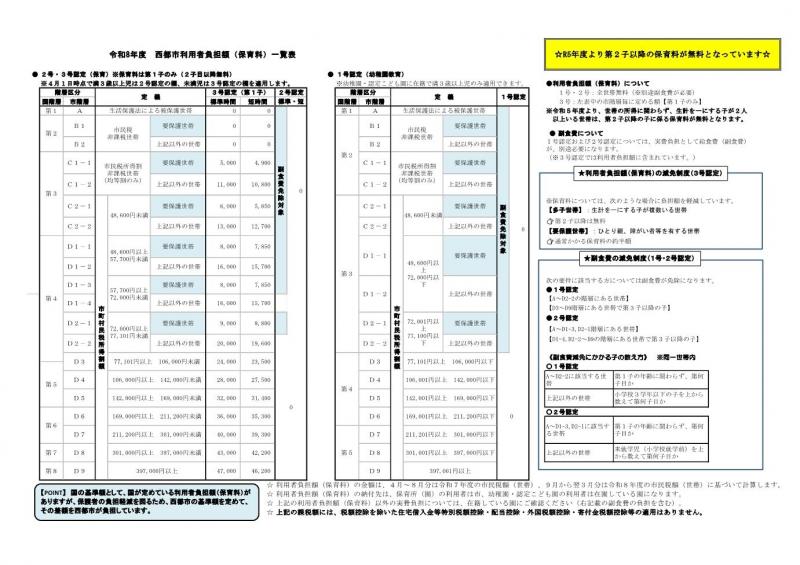

利用者負担額(保育料)は入園されるお子さんが属する世帯の「市民税所得割額」を基に算定します。税額により階層が決まり、階層によって利用者負担額(保育料)が決まります。

利用者負担額(保育料)の無償化について

国及び西都市の保育料無償化・軽減制度により、以下に該当する児童の保育料は無償となります。

● 1号認定の子ども

● 2号認定の子ども(4月1日時点で3歳に到達している場合のみ)

● 3号認定の市民税の所得割と均等割がともに非課税世帯の子ども

● 生計を一とする世帯で第2子以降の子ども

※生計を一とするとは、一緒に生活している(同居していて生活費が一緒)場合や別居しているが生活費を仕送りしている場合などのこと

■ 対象となる施設

西都市が保育料を決定する市内外の認可保育所や認定こども園等の認可施設

※認可外保育所、幼稚園などの認可外施設は、各施設が保育料を決定するため対象となりません。

■ 手続き

原則として手続きは不要です。

ただし、第1子が保護者と別居している場合は、第1子の状況が確認できる健康保険証などの提出が必要となります。

利用者負担額(保育料)の算定方法について

利用者負担額(保育料)は入園されるお子さんの保護者や属する世帯の「市民税所得割額」を基に算定します。税額により階層が決まり、階層によって利用者負担額(保育料)が決まります。

階層等については、下記の表をご覧ください。(クリックすると拡大できます)

○入園児童を父もしくは母どちらかが税法上扶養している場合

(1)父もしくは母いずれかの収入が103万円以上

父および母の市民税額の合計で算定する。

(2)父および母ともに収入が103万円未満【ひとり親の場合は父または母の収入が103万円未満】

父および母の市民税額の合計に、住民票上同住所に住む祖父母の収入が多い方を加えて算定する。

○入園児童を父もしくは母以外の方が税法上扶養している場合

父および母に、児童を税法上扶養している方を加えて算定する。

切替時期

毎年9月が利用者負担額(保育料)の切替時期です。

令和8年度の場合、4月~8月分は令和7年度市民税額(令和6年分の所得に対する課税額)で、9月~翌3月分は令和8年度市民税額(令和7年分の所得に対する課税額)で算定します。

ただし、市町村民税が未申告等により確認できない場合は最高階層での算定になる場合があります。また、保育料の軽減制度も適用されません。

※所得の修正申告等により市民税額が変更となった場合、こども家庭課へご連絡ください。保育料等が変更になる場合があります。

利用者負担額(保育料)の負担軽減制度について

(1)ひとり親、障がい児(者)、生活保護世帯の負担軽減制度

市民税の所得割額が基準未満のひとり親世帯・障がい者のいる世帯・生活保護世帯を対象に、利用負担額(保育料)が軽減されます。

■ 対象となる世帯

市民税の所得割額が77,101円未満【対象階層:A~D2-1まで】

■ 手続き

・ひとり親世帯

ひとり親医療費助成資格証、児童扶養手当証書のいずれかの提出

・在宅障がい児(者)等のいる世帯

障がい者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当通知書のいずれかの提出

・生活保護世帯

生活保護受給証明書の提出

(2)1・2号認定子どもの副食費の軽減制度

1号・2号認定の子どもについては、保育料は無償となりますが副食費は無償にならないため、各施設で定める金額の副食費を納めていただくこととなります。

また、副食費については1号・2号認定ともに免除制度があります。副食費免除の対象となる子どもの保護者に対してのみ、市から入所している施設を通じて、免除のお知らせをお渡しします。

■ 対象となる世帯

市民税の所得割額が77,101円未満

【対象階層】1号認定:A~D2-2まで

2号認定:A~D2-1まで(D1-4は対象外)

■ 手続き

原則として手続きは不要です。

※認定前に、実際にかかる保育料・副食費について知りたい場合は市役所(こども家庭課)窓口にお越しください。その際、必ずマイナンバーカード等の身分証明書をご持参ください。電話での問い合わせは受け付けておりませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

| 担当部署 | こども家庭課 |

|---|---|

| 電話 | (こども家庭課)0983-43-0376 |

| FAX | 0983-41-1382 |

| お問い合わせ | こども家庭課へのお問い合わせ |