多子世帯・ひとり親等世帯の利用者負担額(保育料)負担軽減制度について

制度について

平成28年4月から多子世帯およびひとり親世帯・障がい者のいる世帯への利用者負担額(保育料)の負担軽減制度が実施されます。

市民税の所得割額が基準未満の世帯が対象で、生計を一にする子どもの人数で軽減額が変わります。詳しくは下記のとおりです。

なお生計を一にするとは、一緒に生活している(同じ家に住んでいて生活費が一緒)場合や、別々に住んでいるが生活費を仕送りしている場合等のことをいいます。

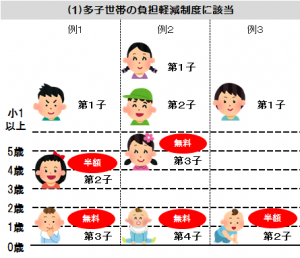

(1)多子世帯の負担軽減制度

■対象となる世帯市民税の所得割額が次の額未満の世帯 ■利用者負担額(保育料)の額生計を一にする第1子の年齢に関わらず、第2子は半額、第3子以降は無料 |

|

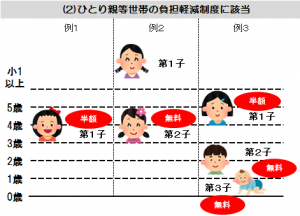

(2)ひとり親等世帯の負担軽減制度

■対象となる世帯市民税の所得割額が次の額未満のひとり親世帯・障がい児(者)のいる世帯 ■利用者負担額(保育料)の額生計を一にする第1子の年齢に関わらず、第1子は半額、第2子以降は無料 |

|

手続き等について

対象世帯は申請が必要です。対象とならない場合や、すでに現行の軽減制度の対象となっていて保育料の額が変わらない場合は、申請の必要はありません。

住民基本台帳上で同一世帯にきょうだいがいること、ひとり親、障がい者のいる世帯等が確認でき、軽減の対象となる方には、園を通して提出書類の案内と軽減措置決定を送付します。

住民基本台帳上で確認できない方(別の世帯に生計を一にするきょうだいがいる場合等)は申請に基づき減額措置を決定します。健康保険証の写しや在学証明書など生計を一にしていることがわかる書類が必要になる場合がありますので、個別にお問い合わせください。

※平成28年度の取り扱いについて

平成28年4月から7月までの利用者負担額(保育料)については軽減決定前の額でお支払いいただいております。

軽減対象の方は、軽減措置決定および必要書類の提出後に、利用者負担額(保育料)との差額を4月にさかのぼって還付します。

問い合わせ

福祉事務所 保育係 電話:0983-43-0376

このページに関するお問い合わせ

| 担当部署 | こども家庭課 |

|---|---|

| 電話 | (こども家庭課)0983-43-0376 |

| FAX | 0983-41-1382 |

| お問い合わせ | こども家庭課へのお問い合わせ |